【リターンを増やす】日米株式市場と米大統領選挙のアノマリー

- アノマリー(季節性)って聞いたことあるけどよく分からない

- 買いタイミング、売りタイミングを教えて

- 米大統領選挙と株価って関係ないでしょ!?

投資初心者は「売買タイミング」がよく分からないと悩んでしまうケースが多いです。チャートを見てなんとなく下げているから買ったり、なんとなく上げているから売ったりしてしまいます。買ったあとに下落したり、売ったあとに暴騰したりすることが多くなってしまいます。

僕はアノマリーを投資判断に利用して、2022年の暴落前に米国株の半分以上のポジションを利益確定させることができました。※日本株への投資比率を高めてしまいましたが。

そこでこの記事では株価が上がりやすい月や暴落しやすい月などアノマリー(季節性)について徹底解説します。アノマリーで月別相場の特徴とリターンが増える買いタイミングと売りタイミングを習得してください。

日米株式市場のアノマリー

- 米国株・・・10月に買って5月に売るとパフォーマンスが優れる

- 日本株・・・11月に買って5月に売るとパフォーマンスが優れる

米大統領選のアノマリー

- 大統領選挙年(2020年)・・・株価は高くなる

- 大統領選挙翌年(2021年)・・・ 株価は高くなる

- 中間選挙年(2022年)・・・株価は厳しい

- 大統領選挙前年(2023年)・・・株価は最も高くなる

個人投資家は機関投資家とは異なり、株式市場が低迷しそうな場合は自由に相場から離れることができます。この個人投資家最大の強みを活かさない手はありません。アノマリー投資を勉強し、極限までリスクを低減してリターンを最大化させましょう。

日米株式市場のアノマリー

アノマリー

マーケットにおいて論理的な根拠は無いが、予測が当たりやすい相場の経験則のこと。

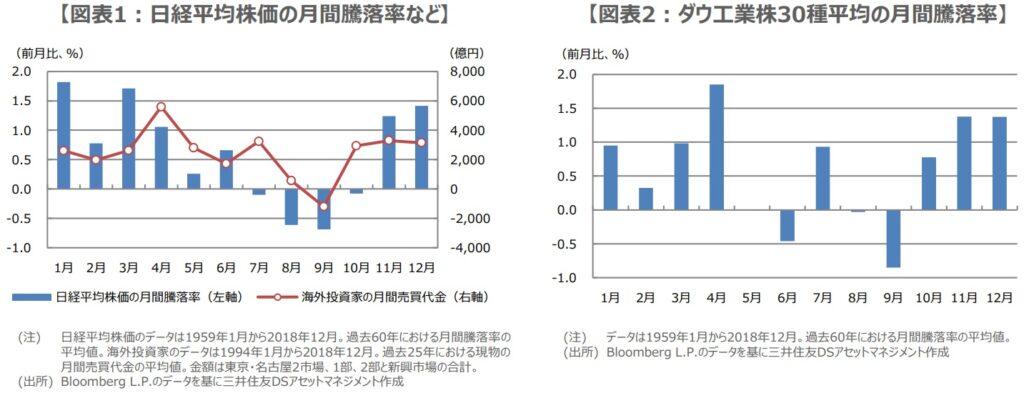

本当に月ごとにアノマリーという特徴があるのか疑問に思われる方も多いと思います。アノマリーを実感いただくために、過去60年間の日米株式市場の月間騰落率の表を以下に示します。

- 図表1・・・1959年~2018年までの日経平均株価の月間騰落率の平均値(図表1内の赤線は過去25年間の海外投資家の月間平均売買代金を示す。)

- 図表2・・・1959年~2018年までのダウ工業30種平均の月間騰落率の平均値

年末から春先にかけて上昇し、6月から9月にかけて下落する傾向が確認できます。また、売買代金も8月は買い越し額が少なく、9月は売り越しになっています。

過去60年のデータから明らかに傾向(アノマリー)があることが分かります。このアノマリーを活用すればリターンを増やすことができます。

1月のアノマリー『1月効果』

- 1月末にかけて小型株が上がりやすい。

- 1年間のS&P500の動きは1月の動きに似る。

- 『1月初めの大発会が安い年は1年を通じて荒れやすい』という格言がある。

- 最高の3カ月の終わり(11月、12月、1月)

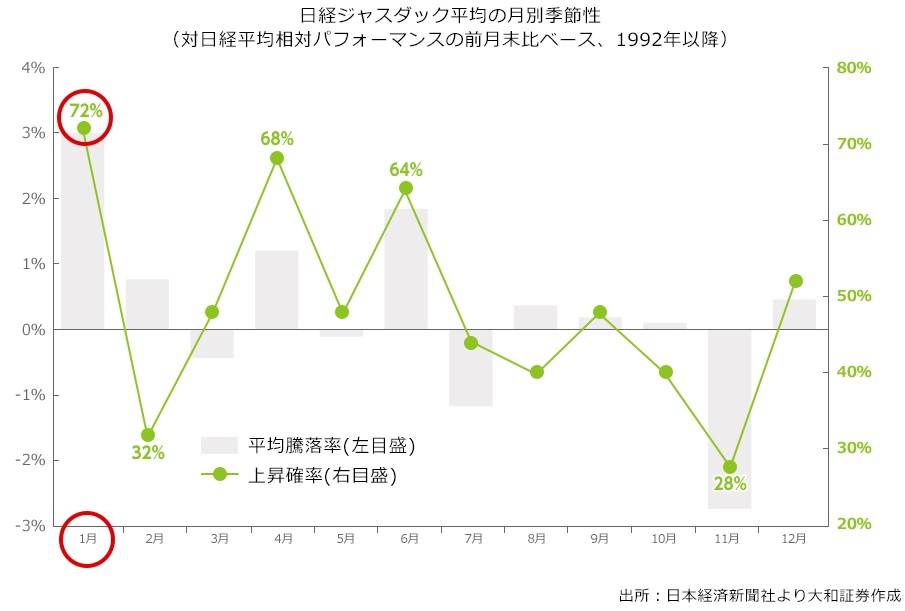

ジャスダック(JASDAQ)

東京証券取引所が運営する国内最大の新興市場のこと。

1月は小型株が上昇しやすい傾向があります。上のジャスダックの月別季節性を示したチャートになりますが、1月は明らかにパフォーマンスが良いです。『タックス・ロス・セリング後の1月効果(デッド・キャット・バウンス)を利用した投資手法を徹底解説』の記事で1月効果が発生する原因について詳しくまとめています。

2月のアノマリー

- 最高の3カ月が終わり、相場があまり動かなくなる閑散期の月。

- 1950年以降、1月にS&P500が2%以上上昇すると70%の確率で下落する。

- 3月頭には上昇に転じる。

- 基本的には弱気相場。

2月は基本的には弱気相場なので、ポジションを落とすことも意識した方がよいです。

3月のアノマリー

- 株価は月初めに上昇し、月末に下がる傾向がある。

- 第1四半期の終わりで、ウォール街はポートフォリオの調整を行う。

- 12月の上昇トレンドを1月で利益確定し、2月で底まで下がってから3月に上昇して落ち着く流れ。

4月のアノマリー『4月効果』

- S&P500は2番目に上昇する月

- 最高の6カ月の終わりの月機関投資家が運用を開始し、大きな資金が相場に流れやすくなり相場が盛況になりやすい。

- 第1四半期のポジティブサプライズに期待して株価が先回りして上昇しやすい。

- 過去63年の統計によると、4月に利益確定して守りの体制に移ることが賢明

3月~4月は強気に考えます。

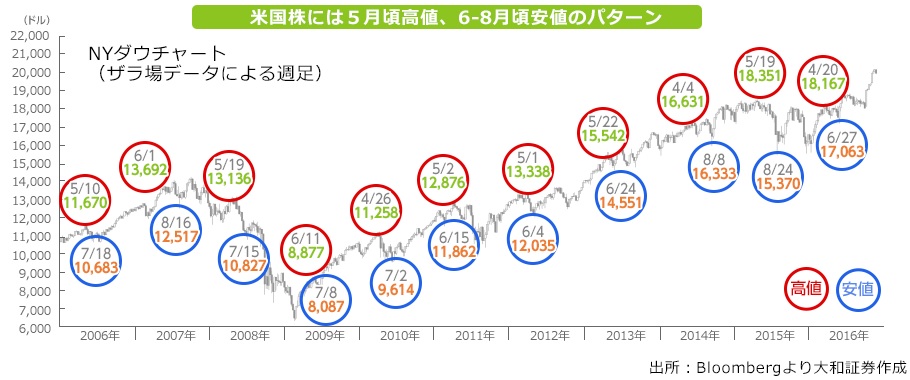

5月のアノマリー『セルインメイ』

- NYダウとS&P500にとって最悪の6カ月の始まりの月。

- 3月期決算発表が終わり、株価が下がりやすい月。

- 『セルインメイ(SELL IN MAY)』と呼ばれ、5月に株を売ってから9月の半ばまで相場から離れるべきだという主張もある。

- 一時的に下がった株価を狙う投資家もいて、株価が乱高下しやすい月

- 5月は金融のプロでも相場を読み間違えてしまう油断のならない月

米国では短期間・少額であっても、またアルバイトやパートであっても収入がある限り、国民全員が確定申告をする必要があります。確定申告の締め切り日(4/15)までに前年の収入状況を国と週にそれぞれ報告し、余分に払いすぎた税金を『税還付』という形で返してもらいます。

この税還付は毎年1月末頃から5月にかけて行われ、1世帯当たり平均で2,860ドル(2016年度)になるそうです。

約30万円程度の税還付が5月にかけて入ってきていたので株式にお金が回りますが、6月以降はお金が入ってこないので控えめになるということです。上のNYダウチャートで、5月以降に株価が下落している傾向が確認できます。「セルインメイ」をご存じなかった方は是非覚えてください。

6月のアノマリー

- 6月はボーナスが入る時期となり、個人投資家の売買が活発になる。

- 上昇が起きても長続きしない月。

7月のアノマリー『夏枯れ相場』

- 1950年以降、NYダウの平均上昇率はは1.2%

- S&P500の平均上昇率は0.9%

- 情報出尽くしのため、相場が停滞しやすくなる月

- 6月~7月は相場を離れていても良いトレード機会を逃すことはほぼ無い。

- アジア通貨危機(1997年7月)

8月のアノマリー『夏枯れ相場』

- 株価が下がりやすい月。

- NYダウの平均パフォーマンスは最下位の月。

- 市場関係者の多くが夏季休暇(バカンス)に入り、『夏枯れ』相場になる。

- 市場の流動性が低下し株価は下落しやすい。

- 売りたい価格で売れない、買いたい価格で買えないというリスク相当分を割引いた価格になる。

- ニクソン・ショック(1971年8月)

- ロシア危機(1998年8月)

- パリバ・ショック(2007年8月)

- チャイナ・ショック(2015年8月)

9月のアノマリー

- 1年で最悪の月と言われ、評判は悪い。

- 9月は相場は高く始まる傾向があるが、月末にかけて暴落しやすい。

- ファンドマネージャーが第3四半期近くで株を処分するため売りがでやすい

- 機関投資家がリバランスをする時期

- 9月は『彼岸底』と呼ばれる。

- 欧州通貨危機(1992年9月)

- 同時多発テロ(2001年9月)

- リーマン・ショック(2008年9月)

7月~9月は、過去に大きな危機やショックが多く発生しています。株価が下げやすい傾向があります。「良いトレード機会を逃すことがほぼ無い」のであれば7月~9月は相場から離れることが最も賢い投資判断になります。

10月のアノマリー『ハロウィン効果』

- 4月からの半年間の業績を踏まえた決算によって、株価乱高下しやすい月。

- 株を買うには1年で最もふさわしい月のひとつ。

- 弱気相場に終止符を打ちトレンドが転換しやすい。

- 過去62年で株を買う絶好の機会は8月、9月、10月のいずれかに現れた。

- ブラックチューズデー(1929年10月)

- ブラックマンデー(1987年10月)

米国株は10月が株を買うのに最も適した月になります。※日本株は11月です。

11月のアノマリー『投資のチャンス』

- 11月、12月、1月は株価が上昇する可能性が高い3カ月

- この3カ月に株価が上昇しないなら用心した方が良い。

- 機関投資家の第4四半期の資金が市場にくる

- 特に11月最終週は全体的に株高となりやすい

1月~12月までのそれぞれの月に日経平均株価を買って、

- 3カ月後に自動的に売る投資法を繰り返した場合・・・上段

- 6か月後に自動的に売る投資法を繰り返した場合・・・下段

日本株で3カ月程度の投資を考えている方⇒11月買い、2月売り

日本株で6カ月程度の投資を考えている方⇒11月買い、5月売り

12月のアノマリー『クリスマスラリー(サンタクロースラリー)』

- NYダウが2番目に上昇する月

- S&P500は1番上昇する月

- 相場が12月に急落することは少ない。

- 大型株よりも新年をきっかけに上昇しやすい期待感から中小型株への投資が活発になりやすい。

年末は株価が上昇しやすい傾向があります。年末の5営業日間の日経平均で確認すると、1997年~2016年の過去20年間で17回上昇しています。

年末は安心して株を持ち続けることができます。

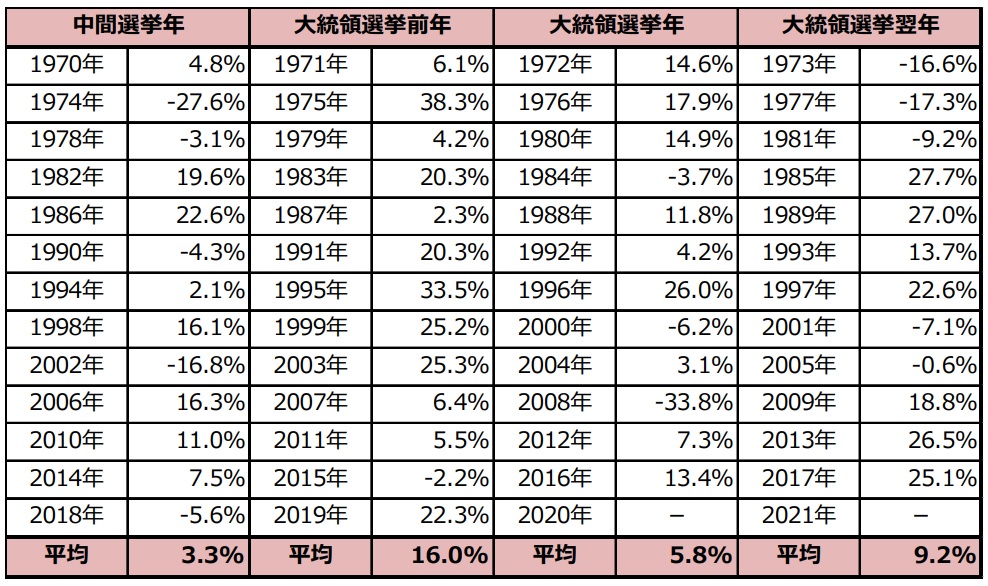

米大統領選挙のアノマリー

米大統領選挙は4年に1回行われます。2022年は中間選挙年になり株価は厳しい年になります。

- 中間選挙年(2022年)・・・株価は厳しい

- 大統領選挙前年(2023年)・・・株価は最も高くなる

- 大統領選挙年(2024年)・・・株価は高くなる

- 大統領選挙翌年(2025年)・・・ 株価は高くなる

1970年以降の米大統領選挙年サイクルとNYダウの年間騰落率は下記になります。

米大統領選年と日米の株価騰落率は下記になります。※米国は1956年~2019年までの集計、日本は1971年~2019年までの集計になります。

| 年 | 米国株(NYダウ) | 日本株(日経平均株価) |

|---|---|---|

| 中間選挙年(2022年) | 2.9% | 0.5% |

| 大統領選挙前年(2023年) | 16.0% | 11.9% |

| 大統領選挙年(2024年) | 5.1% | 8.6% |

| 大統領選挙翌年(2025年) | 7.0% | 10.4% |

大統領選挙の前年は日米ともに、他の3年に比べて最も暴落率が高くなっています。(米国株は16.0%、日本株は11.9%)。反対に、中間選挙の年は最も騰落率が低くなります。

大統領は次の選挙でも再選を勝ち取るため、国民の痛みを伴うが国を良くするためにやらなければならない政策を任期の前半で行います。そして任期の後半は、多くの国民が喜ぶ景気刺激策を打ち出して、大統領選の辺りで景気が好調になるようにもっていこうとします。このため、任期の中間にあたる中間選挙の年に株価は厳しくなり、大統領選に向けて株高の傾向になりやすいです。

大統領選挙の翌年は、大統領選を終えて政治的な不透明材料を超えたことにより相場が落ち着いたことが反映されます。選挙に勝利した大統領は選挙の翌年1月20日の就任式から就任します。選挙翌年の任期初年は新大統領への期待が高まり株高につながる傾向があります。

2022年は中間選挙年となるので、株式市場の騰落率は非常に厳しいことが予想できました。たまたまかもしれませんが、まさにその通りの展開になっています。[2022年6月22日現在]

アノマリーを活用する投資手法

『11月に買って、5月に売る』

ご紹介した過去60年の日経平均、ダウ工業30種平均の月間騰落率のデータを基に考えるとこの投資手法が有効であると考えられます。

比較的パフォーマンスが良い11月以降に株を保有し、株価のパフォーマンスが低くなりがちな「夏枯れ相場」を避けて5月までに株を売却すれば当然パフォーマンスは高くなります。

アノマリーは合理的に説明することができない過去の傾向や市場のサイクル、季節性に基づいています。機関投資家やファンドマネージャーといったプロの投資家は、相場が良い時も悪い時も顧客に結果を報告するために運用をし続けなければいけません。そのため、どうしてもカレンダーに影響されてしまいます。これもアノマリーが生じる要因の一つとして考えられます。

人間の行動や心理に照らし合わせて考えた場合、過去の経験則であるアノマリー現象を参考にして投資する手法は有効です。

まとめ

日米株式市場のアノマリー

- 米国株・・・10月に買って5月に売るとパフォーマンスが優れる

- 日本株・・・11月に買って5月に売るとパフォーマンスが優れる

米大統領選のアノマリー

- 大統領選挙年(2020年)・・・株価は高くなる

- 大統領選挙翌年(2021年)・・・ 株価は高くなる

- 中間選挙年(2022年)・・・株価は厳しい

- 大統領選挙前年(2023年)・・・株価は最も高くなる

米大統領選のアノマリーから今年は厳しい年になることは確実ですね。(テーパリングも開始されますし、利上げ開始されています。)←厳しい年になりました。[2022/6/22現在]少しでも投資の判断材料を増やしていただきたいと思います。この記事でアノマリー投資をしっかりと理解するだけで将来のリターンは大きく変わります。

<<あわせて読みたい>>

コメント