超長期米国債ETFの『EDV』を株価暴落に備えて研究

ITバブル、リーマンショック、チャイナショック、コロナショックなど株式市場は大暴落を経験してきました。

株式は上昇相場が永遠に続くわけではなく、いつかは大暴落が来ることを覚悟しておく必要があります。

大暴落すると、長期投資目的でもパニックで売ってしまう可能性もあります。

そうなってしまうと、大暴落後の回復の恩恵を受けることができずに資産を増やすことができません。

そこで、大暴落対策を事前に練っておくことが必要になってきます。

株式と合わせて債券を保有しておくことで値動きがマイルドになり、また回復スピードが早いため債券の価格が先に戻ってから売却し、価格が戻っていない株式へ投資するという戦略がとれます。

一般的に人気な債券ETFのAGG・BND・LQDの比較は下の記事で行っています。

また、中でも僕は『LQD』に魅力を感じて投資をしています。

今回は、『EDV』を研究していきます。

この記事を読むことで『EDV』の面白い特徴を理解でき、僕が考える戦略も紹介しています。

それでは、最後まで是非ご覧ください。

超長期米国債ETFの『EDV』概要

| 名称 | 超長期米国債ETF |

| 運営会社 | バンガード |

| 設定月 | 2007年12月 |

| ベンチマーク | ブルームバーグ・バークレイズ 米国債STRIPS[20-30年] 均等額面指数 |

| 投資対象 | 残存期間20~30年 米国ストリップス債 |

| 銘柄数 | 82 |

| 経費率 | 0.07% |

| 配当利回り | 2.22% |

| 運用資産残高 | 0.3兆円 |

超長期米国債ETFの『EDV』トータルリターン

| 期間 | トータルリターン |

|---|---|

| 1年 | -9.36% |

| 5年 | 5.06% |

| 10年 | 10.2% |

| 設定来(2007.12.06) | 8.5% |

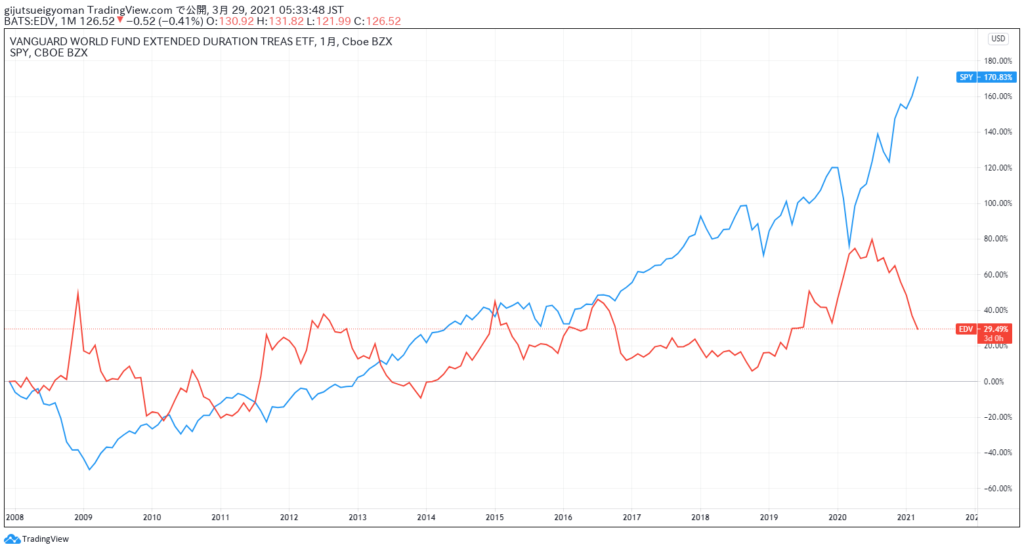

『EDV』と『SPY』比較チャート

- 赤色・・・EDV

- 青色・・・SPY

超長期米国債ETFの『EDV』とS&P500に連動した『SPY』のチャートを比較しています。

EDVとS&P500は、ほぼ逆相関の値動きをしていることが分かります。

株が暴落している際は、EDVは上昇していることが分かります。

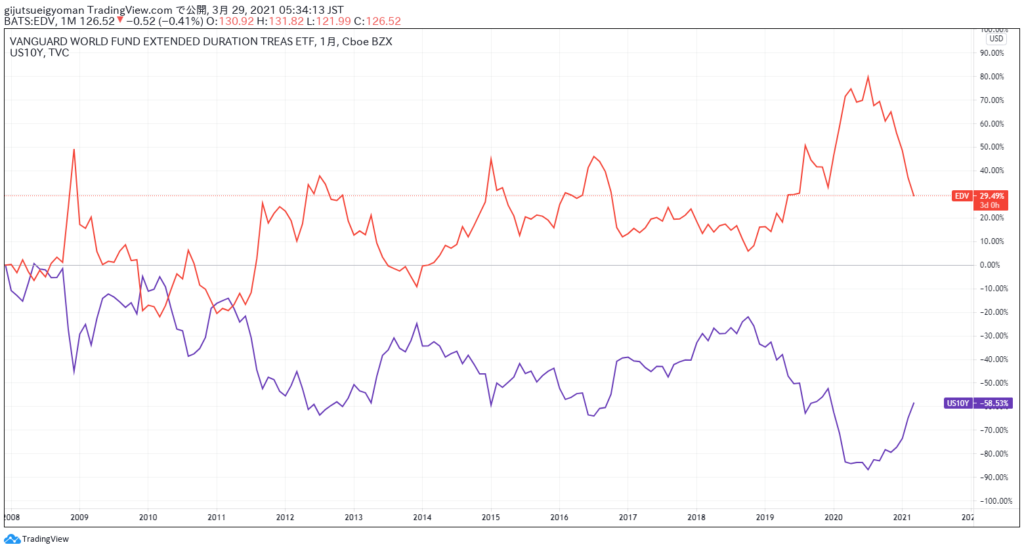

『EDV』と『米国10年債』比較チャート

- 赤色・・・EDV

- 紫色・・・米国10年債

超長期米国債ETFの『EDV』と米国10年債の『US10Y』のチャートを比較しています。

先ほど比較したS&P500よりもさらに逆相関の値動きをしていることが分かります。

『EDV』を反転させたら『米国10年債』のチャートになりそうなほどです。

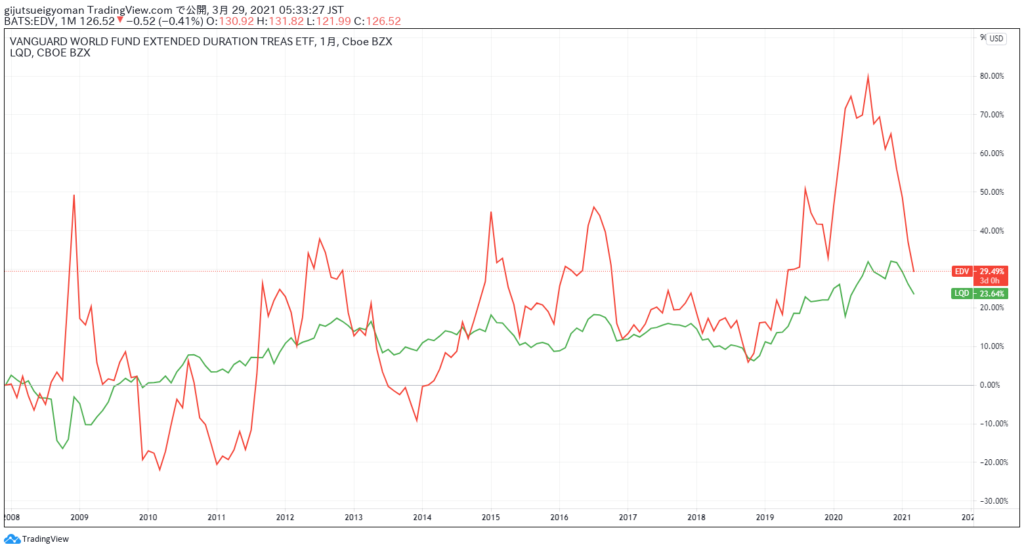

『EDV』と『LQD』比較チャート

- 赤色・・・EDV

- 緑色・・・LQD

超長期米国債ETFの『EDV』と投資適格社債の『LQD』のチャートを比較しています。

債券というと値動きがマイルドなイメージがありますが、『AGG』よりも値動きの大きい『LQD』よりも『EDV』はさらに値動きが大きいです。

超長期米国債ETFの『EDV』の投資戦略

株式との逆相関を利用して、暴落に備えた戦略をとることができる商品だと思いました。

ボラティリティが高い点は、メリットでありデメリットでもあると思います。

メリットだと思える点は、株式市場が大暴落した際に大きく値上がりするため、株式市場大暴落時にもリターンを得ることができる点です。

通常の債券ETFであれば、価格回復を待ってから売却して、割安になった株式を購入するという戦略になります。

しかし、この超長期米国債ETFの『EDV』であれば価格回復を待たなくても株式の大暴落時には価格が急騰しているので、すぐに売却して株式を購入することができます。

一方で、デメリットは株式市場が好調な時には、常に足を引っ張るという点です。

株式市場が右肩上がりの場合は、ほぼこの超長期米国債ETFの『EDV』は右肩下がりとなります。

ポートフォリオのパフォーマンスの足を引っ張ることになる点です。

まとめ

僕のポートフォリオに占める債券比率は、現代ポートフォリオ理論を参考に決めています。

現代ポートフォリオ理論についてはこちらの記事でまとめています。

現代ポートフォリオ理論を分析(WealthNaviのリスク許容度5段階)

超長期米国債ETFの『EDV』の特徴を見てきましたが、今のところはポートフォリオに組み込む予定はありません。

ただ、10年でのトータルリターンが10.2%である点と、配当利回りが2.22%であることを考えるとなかなか魅力的です。

株式の暴落がくるタイミングは誰にも分かりませんが、暴落が来た際に資産拡大する戦略を取れるので引き続き検討してみたいと思います。

今回の記事が、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。

コメント