『貸株』を絶対に取り入れるべき理由と注意点まとめ

おはようございます。えいぎょです。

今回は、僕が活用している『貸株』についてまとめます。

『貸株金利』とは不労所得の一つだと考えています。

この記事を読むことで、『貸株』の仕組みと注意点を理解でき、投資から得られるリターンを確実に向上させることができます。

ちなみに僕も、今回の記事を書いている途中で貸株設定をよりお得になるように変更しました。

それでは、あなたの投資リターン向上のためにも、是非最後までご覧ください。

貸株とは?

保有している株を証券会社に貸し出すことで、期間に応じた金利が得られるサービスのこと。

たとえば、貸株金利が年率1%の銘柄を100万円貸し出した場合、1年間で1万円の金利が得られます。

証券会社は貸し出された株式を、さらに機関投資家などに貸し出すことで貸株金利を得ています。

その機関投資家などから証券会社が得た貸株金利の一部が入ってくるというわけです。

上場株式のほか、ETF(上場投資信託)やREIT(不動産投資信託)も、貸株の対象となります。

どれくらいの金利が得られるの?

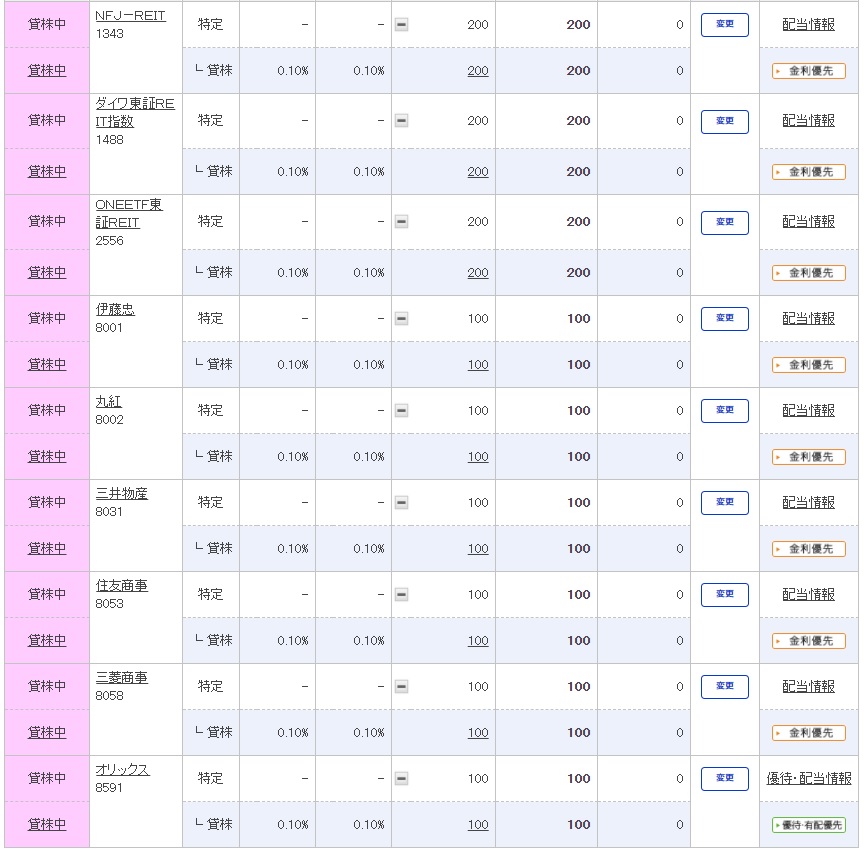

僕が今まで得た金利一覧表

僕が保有している日本株についてはこちら

日本株、J-REITの評価損益公開【2021年1月】

いずれの銘柄も、貸株金利は最低水準の0.1%です。

ただ、銀行の定期預金が1年預けても0.02%ですがから、0.1%でも銀行の定期預金の5倍の水準となります。

貸株中でも売却できるの?

貸株していても、売りたいときは普通に売り注文を出せば売ることができます。

貸株を解除してから売り注文をいれるという手間はありません。

この部分は、僕も不安に思っていましたが、心配ありません。

配当金や株主優待はもらえるの?

僕は楽天証券を使っているので、楽天証券でのお話をさせていただきます。

※他の証券会社を使われている方も基本は同じだと思いますが、ごめんなさい。

『金利優先』を選ぶ場合

配当金や株主優待の権利が確定する日も、貸株の自動返却を行わず、そのまま貸株を継続し、なるべく多くの貸株金利が受け取れるようになります。

権利確定日は、貸株金利が通常の5倍になります。

ただし、株主優待があっても、権利は得られません。

配当金は、配当金相当額(雑所得または事業所得)として入金されます。

『株主優待優先』を選ぶ場合

株主優待の権利確定日に、自動的に株式が返却され、株主優待の権利を受け取ることができます。

株主優待の権利が確定する同じ日に、配当金を得る権利が確定する場合は、配当金を得る権利も確定します。

ただし、株主優待がない場合は、配当金の権利が確定する場合でも、株式の自動返却は行われません。

その場合は、配当金(配当所得)は受け取れません。代わりに配当金相当額(雑所得または事業所得)を受取ることになります。

『株主優待・予想有配優先』を選ぶ場合

貸株をしながら、株主優待も配当金(配当所得)も両方とも欲しい方はこちらを選んでください。

株主優待または配当金の権利が確定する日には、自動的に株式が返却されます。

貸株のメリット

- 塩漬け状態の株からも貸株金利をもらえる

- 保有中の株式を、貸株に出すと貸株金利が得られる

- 貸株中の銘柄であってもいつでも売却可能。普通に売り注文を入れればよい。

貸株の注意点

『継続保有特典』のある株主優待で『継続保有』の地位が失われる点に注意

『継続保有特典』とは、株主になってからの年数が長いほど優待内容が増加する特典のことです。

たとえば、オリックス株は100株保有している株主に3,000円相当のカタログギフトが3月と9月にもらえます。

3年以上継続保有の場合には3月のみ、3,000円相当のカタログギフトが5,000円相当のカタログギフトになります。これが継続保有特典です。

『金利優先』で貸株をしたまま、株主優待の権利確定日を過ぎると、優待が得られません。

優待が得られないだけでなく、継続保有の地位も失われます。

権利確定日の株主名簿に名前が載っていないので、『一度、株主でなくなった』と見なされるからです。

貸株をやめて、次の権利確定日で株主優待を得ても、株主になって1年未満の株主と見なされてしまいます。

『株主優待優先』または『株主優待・予想有配優先』で貸株をしていれば、優待の権利が得られる日には、貸株が返却されていますので、『継続保有』の地位は失われません。

ただし、まれに上場企業が優待も配当も得られない任意の日に、株主名簿の確定をすることがあります。

『株主優待・予想有配優先』で貸株をしていても、任意の株主名簿確定が行われてしまうと、継続保有の地位が失われます。

『継続保有特典』のついた銘柄で、『継続保有』の地位を大切にしたい場合は、その銘柄は、貸株に出さない方が良いと言えます。

配当金と配当金相当額(雑所得)の違いに注意

配当の場合、特定口座であれば源泉徴収税率は、合計20.315%となります。

(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)

しかし、配当金相当額は雑所得になります。

課税総所得額が330万円を超えると所得税だけで20%になってしまいますので、所得が多い人は税金面で不利になります。

また、配当金であれば損益通算ができますが、雑所得になると損益通算ができません。

また、雑所得として確定申告をするのも面倒です。

まとめ

僕は、日本株を購入後はすぐに貸株に出すべきだと思います。

株価が上がるか下がるかで損益は変わりますが、貸株に出しておけば貸株料が問答無用で得られるからです。

また、利益を1円でも増やしためにできることの一つが『貸株』であるからです。

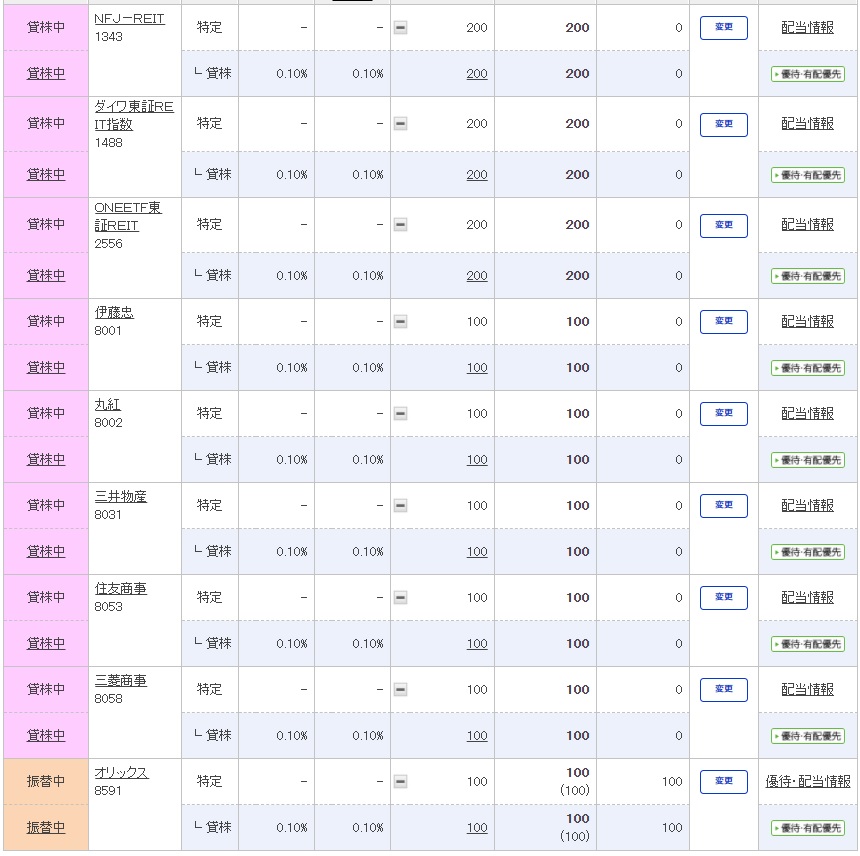

今回、僕が設定している貸株の設定を下記のように変更しました。

【変更前】

【変更後】

ほとんどの銘柄を『金利優先』から『株主優待・予想有配優先』に変更しました。

これは配当金相当額が雑所得として入金されるのは、確定申告時に面倒になるからです。

また、オリックス株は貸株設定を解除しました。

オリックス株の株主優待の継続保有特典(3年以上)を狙っているからです。

今回の記事は、貸株に関する情報を全て網羅しています。

僕自身も貸株に関する知識が得られて、投資に反映することができました。

不明点等があればお気軽にコメントください。

これからも投資関連の有益な情報を発信していきます。

今回の記事が、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。

コメント